说这个话题是因为,上周二发布的皇冠和亚洲龙文章中(传送门:《舍皇冠迎亚洲龙,丰田的一进一退是精明也是无奈》),在文末的读者留言中,有朋友提出了这样的一个疑问。

所以,车辙君今天就来好好聊一聊这个事,为什么前置后驱的成本会比前置前驱的成本更高。

当然,凡事是不能一概而论的,前置后驱和前置前驱的成本到底谁更高,是应该局限在一个范畴当中的。在车辙君有限的知识储备里,这个定义只是针对于乘用车,以及一部分承载需求不是很大的商用车上是合理的。对于那些有着较高承载需求的商用车而言,那么前置前驱的布局成本就会高很多而且尤为不合理了。于是,在接下来的文字里,我们还是从乘用车的角度来讨论这个问题。

前置前驱的历史脉络

相比于前置后驱的架构,前置前驱的历史并不算长,目前有据可查的,或者说得到相对广泛认可的首款采用前轮驱动的车型是1934年雪铁龙推出的Traction Avant 7A。凭借着大量创新技术的运用,雪铁龙Traction Avant 7A自然也收获了不少的订单。说句题外话,在独创性设计方面,法国人倒也是有些想法的,包括在现在的法国车上也可以看到这种趋势。

不过,在上世纪五十年代之前,前驱车还是一个小众的产品,大概就和现在的前置后驱车的定位差不多,真正的转机是出现在上世纪五十年代。

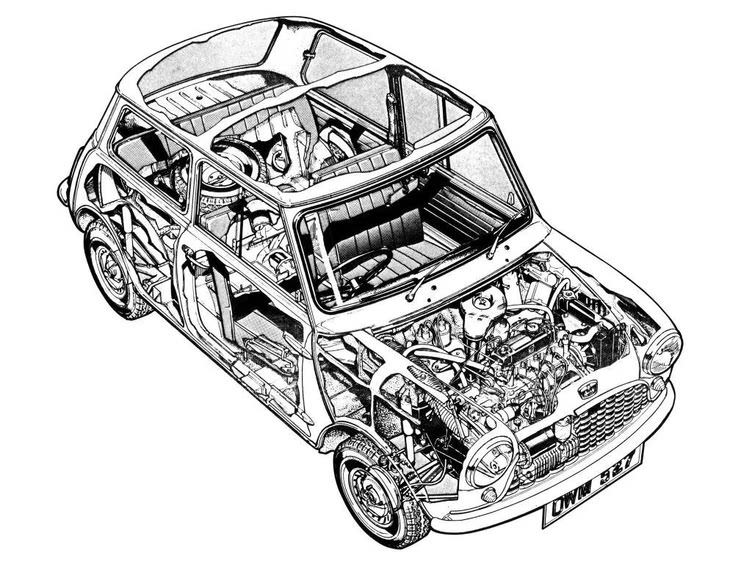

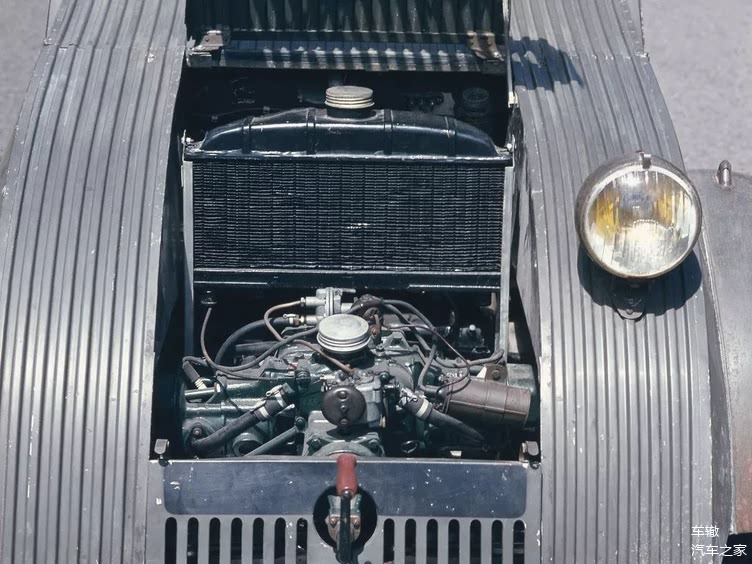

随着二战的结束,欧洲开始进入了重建家园的工作,在这个阶段,经济适用的产品开启了欧洲各大汽车企业的重生之路。比如说奠定了大众基础的甲壳虫、雪铁龙的2CV、菲亚特的500以及奥斯汀的MINI。于是历史就从MINI以及雪铁龙2CV这里掀开了全新的一页。

相比于二战前的前驱车,初代MINI以及雪铁龙2CV巧妙的采用了发动机横置的布局,在小巧的车身尺寸下获得了最大化的内部空间。而前驱车的优势也从这个时候开始凸显了出来,因为横置发动机概念的提出,前驱车的小型化和平民化的趋势开始呈现。不过,这仅仅是开始。随着全球战后经济在五六十年代的迅速复苏,更加传统的前置后驱车型迎来了发展的巅峰。

在上世纪八十年代之前,前置前驱架构和前置后驱架构的发展基本上是持平的。而前置前驱车的大爆发还是得益于上世纪七十年代爆发的石油危机,由于石油危机的爆发,全球的汽车企业开始更多的去注重车辆的小型化以及经济性。在这一趋势的带动下,前置前驱的架构又开始流行起来,并且成为现在的主流架构。

结构层面的差异

说完了历史,接下来就可以来看看结构上的差异了。

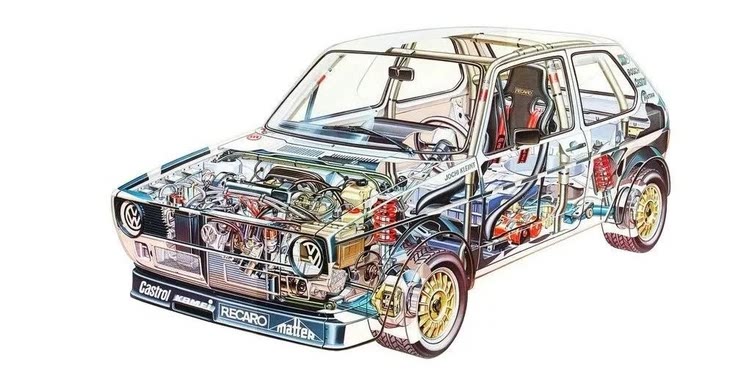

从结构上来看,除了奥迪之外,目前绝大多数的前置前驱架构都是采用横置发动机前轮驱动的形式,也就是在上世纪五十年代MINI所采用的那种形式。在这种架构下,发动机气缸的排列方向垂直于车辆的行进方向,动力在经过曲轴输出后传递到变速箱再到主减速器为前桥提供动力。

这也就意味着,在有限的车身宽度内,采用横置发动机前轮驱动架构的车型平台对动力系统的尺寸提出了较高的限制,这也就是为什么横置发动机的车型很难去布局超过五缸以上直列发动机的原因。

而且,受制于空间的限制,横置发动机的前驱车型变速箱尺寸也必须被限制。还不仅仅如此,主减速器也无处安放,所以必须被整合到尺寸已经被缩小了的变速箱内,而且整套动力系统的高度也因此被抬高。

实事求是地讲,从动力系统的布局合理性上来看,前置前驱并不是一个优秀的设计。不过,结合整车来看,这又是一个合理的设计。这种合理性就回归到这个问题的本源——成本。

两方面的成本降低

前置前驱车的成本相对于前置后驱车而言更低主要体现在两个方面,第一是动力传动系统的单一成本,第二就是整车的平台成本。

先来看动力传动系统的单一成本。

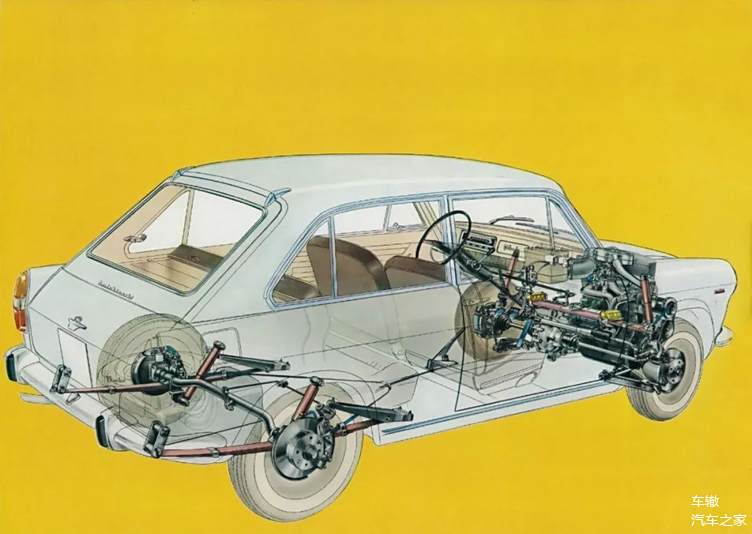

就像前面讲到的那样,横置发动机的前轮驱动架构里,传动系统是经过了大量的整合之后集中到单一总成里的,比如说,变速箱里就包括了主减速器,这毫无疑问将会大幅度降低系统的零件采购成本。相比于前置后驱车而言,横置发动机的前驱车没有主传动轴、没有后主减速器总成。而在取消了这些结构之后,与之对应的辅助零件也会减少,比如说传动轴的挠性盘。

就二者共有的传动部件来看,横置发动机的变速箱的成本也会低于纵置发动机的变速箱。以六速自动变速箱为例,横置发动机的变速箱和纵置变速箱的价格差在3000元-5000元左右。对于整车而言,这的确是一笔不小的开销。

所以,我们还是来看平台架构吧,这能够降低的成本会更高。

平台是整车装配的基体,所以驱动形式的差异也就决定了车型平台的成本。相比于前置后驱车型而言,由于所有的机械传动部件都集中到了机舱内部,所以在机舱以后的空间就没有更多的除了安全性设计之外的加强结构。比如说,中后地板的设计,由于要预留出传动轴的空间,以及安装挠性盘部件,后驱车在这一区域的结构是要明显加强的。

再比如说,前置后驱车型普遍使用的纵置发动机架构中,将变速箱位置布置到了车厢内部,对于车辆前围挡板的设计难度也是有所提升的,当然了,这一区域的强度也是要进行加强的。而当动力通过主传动轴传递到后桥之后,在后桥布局的悬挂形式就不可能再像前置前驱车那样采用一个简单的扭力梁结构,当然,历史上出现过这种设计但是很少很少。尤其是对于承载式车身结构的乘用车而言,这种对于地板成本的增加就会更高。

而平台成本,在整车的成本中同样是大头,眼下非常流行的模块化平台从根本上就是为了解决平台成本过高的问题,以通用化的方式来降低成本。

最后两句

那么聊到这里就很明朗了,在整车的成本构成中,前置前驱车在上述两个方面的优势是得天独厚的。更何况,在大规模的产业化推动下,这个成本还会继续下探。所以也就不难理解,为什么现在前置前驱车变得越来越多了。